高竟倫和湯蕊兩口子,就在這座北方邊陲城市經(jīng)營著一家叫“永昌合灌腸鋪”的手工香腸店。店里的商品只有三種:豬肉香腸、豬肉干腸和牛肉干。他們倆再加兩個(gè)工人,早上五點(diǎn)上班,晚上五點(diǎn)下班,每天的工作就是讓將近兩百斤的生肉變成上述的三樣食物。

高竟倫和湯蕊在店內(nèi)備貨

一模一樣的香腸味道,在滿洲里已飄散了100多年。上世紀(jì)20年代中期,高竟倫的太爺爺高進(jìn)勛從當(dāng)時(shí)的山東掖縣來到此地,跟一位有著精湛烤香腸手藝的俄羅斯師傅學(xué)習(xí)并將制腸技藝融會(huì)貫通。

就是這門技藝,如今已申請成為滿洲里市第三批通過認(rèn)證的非物質(zhì)文化遺產(chǎn),由高進(jìn)勛傳給他的兒子,兒子又傳給孫子,孫子再傳給太孫子——即高竟倫,“高氏香腸制作技藝”第四代傳承人。

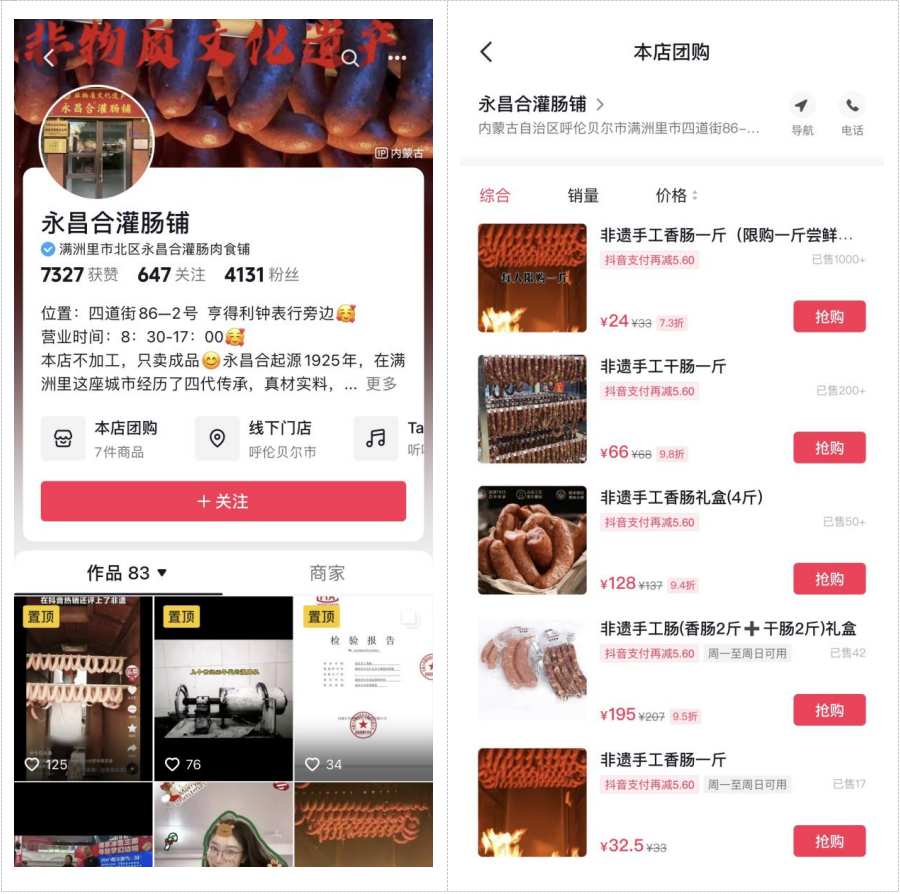

時(shí)代更替,傳承的方式亦在更新。今年香腸店開業(yè)后,高竟倫和妻子把高氏香腸的故事發(fā)在抖音上,自己摸索著掛上團(tuán)購鏈接,拍了一條條介紹非遺香腸制作過程和歷史沿革的視頻。

效果出乎意料,除了不少年紀(jì)超過60歲、甚至80歲高齡的老顧客專程循味而來,店里還不斷涌入新面孔。店里的香腸開始供不應(yīng)求,有時(shí)沒到下午基本就售罄了。有人在評論里說“跑了八趟都沒買著”,有人說“就是小時(shí)候的味道”,更多人說“終于知道滿洲里百年前的傳統(tǒng)香腸是什么味道了”……

收銀臺(tái)前,湯蕊在給顧客打包、稱重

如今,像永昌合灌腸鋪一樣,在互聯(lián)網(wǎng)上被看見并煥活的人間煙火,正變得越來越豐富。這些存在于市井街坊中的小商家,不僅是城市煙火氣的重要組成部分,也是經(jīng)濟(jì)的毛細(xì)血管、美好生活的載體。他們各自的傳承、成長、奮斗經(jīng)歷,在賦予自身生活意義的同時(shí),也在共塑著參與到其中的消費(fèi)者的共同記憶。

由數(shù)字化助力的“好生意”在發(fā)生,而走進(jìn)他們的人生故事會(huì)發(fā)現(xiàn),價(jià)值還遠(yuǎn)不止于此。

“一件有溫度的事,一種家的感覺”

“土爐它有一種電爐無法代替的味道。”高竟倫戴著藍(lán)色衛(wèi)生帽和口罩、手握長長的鐵架介紹說,熏爐里的溫度非常高,剛才進(jìn)來看了一眼腸的狀態(tài),手就不小心被燙傷了。

高竟倫在查看熏爐里的香腸

制腸確實(shí)很苦,他說,“但總需要有人來堅(jiān)持這份手藝。”

2015年,高竟倫大學(xué)畢業(yè)后回到滿洲里,和女朋友共同加盟了一個(gè)連鎖餐飲品牌,做日式鐵板炒飯。店開在一所學(xué)校對面,每當(dāng)午餐飯口,二人又是刷鍋、又是看鍋,顧著十幾份飯的同時(shí),還得忙著打包。“大腦已不剩一絲縫隙想別的事。”現(xiàn)在已成為他老婆的湯蕊回憶說。

即便這樣辛苦,二人也沒有認(rèn)真考慮開一間香腸鋪,因?yàn)楦呔箓惿钪鱿隳c比炒飯要苦太多了。

作為高氏香腸的第四代傳人,高竟倫一直被寄予厚望。大學(xué)畢業(yè)前的那個(gè)冬天,高竟倫父親殷殷囑托他:“你要畢業(yè)了,我得把手藝交給你了,萬一我哪天沒了的話,咱家這東西不能斷。”

其實(shí)高爸爸身體挺好,只是擔(dān)心兒子貪玩,才如此“語重心長”。

那是高竟倫第一次做香腸,他七八歲的時(shí)候就對父親在廚房里切肉的畫面有印象——豬肉碎塊腌好之后被塞進(jìn)家用絞肉機(jī),再手搖絞成碎餡。紅香腸是跟著東北小孩共同長大的,切成薄片層層疊疊地?cái)[成一個(gè)圓盤,是家里逢年過節(jié)的餐桌上少不了的一道硬菜。他從沒覺得爸爸和爺爺會(huì)做香腸是件什么了不起的大事。“想著就像別人的家長擅長做燉菜差不多吧。”他回憶道。

然而那個(gè)冬天每天早上五點(diǎn)多被父親從床上薅起來、跟一百斤豬肉搏斗的高竟倫再也沒有小時(shí)候那種輕松的想法了。從處理肥肉、挖掉淋巴、將肉切成小塊,到刮大腸、制作第二天用作灌腸的腸衣,一整個(gè)流程下來,天也黑了。

高竟倫和湯蕊的炒飯生意做得其實(shí)不錯(cuò),經(jīng)營四五年后,一年盈利能有二三十萬。不過,知曉父親的期待和遺憾,高竟倫心里始終有一份放不下的責(zé)任感。

當(dāng)時(shí),很多老人騎著自行車過來,推門就問:“你們這是不是原來那個(gè)老高家做香腸的?”記憶中的味道無法抹去,“第四代傳承人”本身就是個(gè)金字招牌。家里親戚也建議,“你們?nèi)ソo高氏香腸手藝申請個(gè)非物質(zhì)文化遺產(chǎn),對于咱們家來說是一個(gè)官方的認(rèn)證。”

就這樣,高竟倫在半信半疑中開始準(zhǔn)備材料,并了解到許多家族歷史,一些老畫面被串了起來。比如已去世的爺爺曾經(jīng)對他遞上來的哈爾濱紅場“吹牛”:“別給我拿這玩意兒,我從小就做這玩意兒。”比如父親曾告訴他,國營熟食品廠從爺爺?shù)墓嗄c鋪原地而起之后,爺爺被任命為車間主任,帶四五個(gè)徒弟,出品的香腸質(zhì)量極好,香遍滿洲里。

也許是濃厚的親情和回憶粉碎了他的猶豫,也許是認(rèn)證非遺工藝時(shí)有30個(gè)當(dāng)?shù)?0 歲以上的老人愿意舉著身份證證明吃過高家的香腸,也許是跟妻子在廣東、海南新婚旅行時(shí)看到那里的老字號(hào)經(jīng)營得有滋有味給過他觸動(dòng)……高竟倫覺得自己必須做決定了。

“有的時(shí)候我在做香腸的時(shí)候想到我爺爺,感覺眼淚在打轉(zhuǎn),就是能產(chǎn)生一種精神上的交流。”非遺申請下來后,高竟倫開始真正成為一名制腸“匠人”,他認(rèn)為,食物、餐飲可能更像是一種文化,自己的使命感要求,必須要把這個(gè)手藝傳承下去。

而今的傳承也比過去要快捷得多了。湯蕊原先用來分享生活的抖音賬號(hào),改為了永昌和灌腸鋪的賬號(hào)。“很多人從抖音上看到然后來買,迅速幫我們打開了本地市場。”湯蕊說,有些歲數(shù)大、行動(dòng)不便的老人刷到他們后也想買,用7、8塊的優(yōu)惠券團(tuán)購,超級(jí)開心。

高竟倫現(xiàn)在已徹底愛上了做香腸這件事,每天走進(jìn)生產(chǎn)區(qū)都讓他對香腸更多一分了解。通常完美狀態(tài)下,當(dāng)香腸的表皮出現(xiàn)美麗的核桃紋時(shí),下方的木炭應(yīng)該剛剛好燃盡,多一分、少一分都是缺憾,因此這個(gè)過程需要他用純?nèi)庋塾^察制作。

網(wǎng)上的評論對他們也很重要。“如果大家說好吃或是吃出了小時(shí)候的味道,第二天都有勁了。”他們認(rèn)真表示,做香腸本質(zhì)上對他們來說,就是一件有溫度的事情,是一種家的感覺。

“一種生活習(xí)慣,或是回憶情懷”

幾千公里之外,坐落在長沙中山路、緊鄰中山亭的清泉閣包子鋪,也像往日般排起了長隊(duì)。這條隊(duì),不論春夏秋冬、從早到晚,一排就是幾十年。

隊(duì)伍的盡頭,是一排摞著的蒸籠,每一摞差不多都有一人多高,包子一個(gè)個(gè)碼在蒸籠里,騰騰冒著熱氣,湯汁都滲透到了外皮,十分誘人。老顧客們通常是一大兜一大兜地往回買,一次能解決好幾天的早餐,清泉閣也被街坊鄰居們稱贊為“長沙最好呷的包子”之一。

清泉閣包子鋪的售貨窗口

不只“好呷”,這家社區(qū)老店還一直堅(jiān)守1元鮮筍肉包的低價(jià)。“十幾二十年都沒漲過價(jià)。”包子鋪老板譚志奇說,從他的父親手上接過店鋪,父親就一直告訴他,“無論如何這個(gè)一塊錢的包子都要堅(jiān)持下去,這是初心。”

包子鋪已經(jīng)開業(yè)39年了,譚志奇童年關(guān)于味道、家庭的記憶,都離不開這里。“最早我們是吃包子喝早茶為主,90年代主要是做飯店,后來因?yàn)槲覀儼拥纳庠絹碓胶茫蛯iT做包子這一塊。”

他回憶道,小時(shí)候幾乎只愛吃肉包子,每天早上邊吃邊和周邊鄰居聊天嘮嘮家常,到了上學(xué)的年紀(jì),也很少回家里吃飯,通常一放學(xué)就跑到店里,“有時(shí)候看到別人回家吃飯,還覺得挺有意思的”。

這樣的金色時(shí)光久久留存在譚志奇的人生記憶里,以致2020年從外地打工回來后,他就開始考慮接觸互聯(lián)網(wǎng),以團(tuán)購的形式打開包子新的銷售渠道,做好傳承的接力棒。

其實(shí)幾十年來,清泉閣的生意一直比較興隆,但在譚志奇看來,有兩個(gè)節(jié)點(diǎn)讓這個(gè)品牌真正硬了起來,不僅是社區(qū),全長沙、全國的消費(fèi)者,都慕名而來。

一個(gè)是2012、2013年時(shí),湖南衛(wèi)視以及當(dāng)?shù)貛讉€(gè)電視頻道做長沙美食的節(jié)目,清泉閣通過媒體宣傳進(jìn)一步打響了“不漲價(jià)”“好吃不貴”的知名度和美譽(yù)度。“哪怕是肉和面粉漲價(jià)得特別厲害的時(shí)候,我們也咬著牙堅(jiān)持下來了,只要不虧本就行。”譚志奇說,也許店鋪的口碑和規(guī)模就是這樣一點(diǎn)一點(diǎn)積累起來和做大的。

另一個(gè)機(jī)緣,則是今年在已有“觸網(wǎng)”經(jīng)驗(yàn)后,他在抖音開設(shè)了自己的小店,加入了生活服務(wù),開始做直播。剛開始的幾天,譚志奇還有些拘謹(jǐn),不知道該如何措辭,精神也比較緊張。后來直播間穩(wěn)定在100人左右,甚至流量高的時(shí)候有幾千人,他才真正意義上使直播事業(yè)步入正軌。

每次直播完,譚志奇都會(huì)認(rèn)真研究數(shù)據(jù)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。比如他看到每天中午12點(diǎn)到1點(diǎn)半之間在線人數(shù)通常最多,而下午5點(diǎn)成交數(shù)最多,所以便選擇在中午主要聚焦?jié)q粉,晚上那一波則主做銷售。

清泉閣包子鋪后廚,師傅們正在包包子

在直播間里,人們能非常直觀地看到包子的食材、制作過程和制作工藝。

“35克的皮、35克的餡,1:1,這樣皮薄餡多。”

“我們的工藝是老面,加上我們的新面,這個(gè)叫碰面。”

“這個(gè)是我們一樓的蒸籠,有100多個(gè)!”

譚志奇熱情洋溢地對著鏡頭講解,線上的互動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的客流量,不僅是數(shù)十年如一日來排隊(duì)買包子的“嗲嗲娭毑”們得以通過抖音生活服務(wù)的團(tuán)購獲得實(shí)惠,許多被老字號(hào)吸引而來的年輕人,更是時(shí)不時(shí)團(tuán)個(gè)券,到店里可以直接拿著裝好的包子就走,省時(shí)省力。“這也幫助我們解決了長期以來消費(fèi)群體斷層的痛點(diǎn)。”

還有一些商家通過抖音找到清泉閣,從這里進(jìn)貨到自己店里賣,“加個(gè)5毛1塊,一天也可以賣個(gè)千八百塊錢”。有商家對譚志奇直言,“幸好刷到了你,不然我就準(zhǔn)備歇業(yè)關(guān)門了,是你讓我‘起死回生’。”

對譚志奇來說,這無疑是一件頗富成就感的事業(yè),在情感聯(lián)系的細(xì)枝末節(jié)處,總有許多畫面足夠觸動(dòng)他,讓他能夠堅(jiān)持把這門傳統(tǒng)手藝傳承下去。

“周邊的鄰居每天出發(fā)前就給我們打個(gè)電話,下班給我?guī)c(diǎn)包子啊!小孩碰到我們也會(huì)說,你們家的銀絲卷真好吃!”他不無滿足感地說道,許多人可能不僅僅把清泉閣的包子當(dāng)做一個(gè)產(chǎn)品,而是一種生活習(xí)慣,或是回憶情懷。

平凡、樸實(shí)、溫暖,人與人之間,因著這間社區(qū)老包子鋪,多了許多聯(lián)系。在這個(gè)意義上,年輕的老板自知找到了生活的錨。“我覺得我們清泉閣是一家還挺有人情味的包子鋪。”譚星光笑言。

“日拱一卒,功不唐捐”

“光頭”李珩是個(gè)愛折騰、接地氣的人,從他抖音賬號(hào)的簡介可見一斑:媳婦講我是“矮、塊、丑”,2012年9月16日拉著燒烤車入行,從業(yè)11年販賣良心餐飲……

他的視頻通常操著順滑的昆明話開場:“大家好我是光頭!”鏡頭里毫無扭捏之態(tài),介紹著自家燒烤店美食,有時(shí)也隨意分享一些心里話。

2003年,李珩從學(xué)校畢業(yè)后,到哥哥就職的酒店里打雜,也在當(dāng)時(shí)初步了解了餐飲行業(yè)的基礎(chǔ)流程。之后、開公交、擺攤賣衣服、從事煙草行業(yè),穩(wěn)定的不穩(wěn)定的工作都干過,最終一顆不安分的心讓他毅然決然選擇創(chuàng)業(yè),拉著一輛燒烤車扎進(jìn)了昆明餐飲市場。

用他的話說,開始時(shí)完全是“摸著石頭過河”,與各種同行學(xué)習(xí)。“每晚賣完我自己的東西后,留下第二天進(jìn)貨的錢,剩下的就跟朋友出去吃其他家的燒烤,好的味道會(huì)記住并回來改,再讓顧客嘗,反復(fù)調(diào)整,一直到今天也是這樣。”

從兩個(gè)燒烤攤,到四個(gè),再到租商鋪?zhàn)黾庸N房,李珩的燒烤生意整體在小步向前。但2019年開始,他發(fā)現(xiàn)昆明出現(xiàn)了很多網(wǎng)紅店,天天排長隊(duì),而自己燒烤店的營業(yè)額反在下降,他不禁反思:為什么我的生意就不好了?

朋友當(dāng)時(shí)就向他推薦了抖音:“光頭你去拍點(diǎn)視頻怎么樣?”但當(dāng)時(shí)的李珩很固執(zhí):“我就覺得自己可以用口味留住客戶。”

“打臉”緊隨其后。一個(gè)叫“非常昆明”的博主尋找昆明好吃的小店拍視頻,專門給他也拍了一期,流量直接讓他震驚了:“我那一條視頻的播放量就50萬,太強(qiáng)大了!”

客人蜂擁而至,從下午五六點(diǎn)到凌晨兩三點(diǎn),李珩連喝水的空檔都沒有。也正是在此時(shí),李珩下決心要做一些新的嘗試和調(diào)整。

他將重點(diǎn)放在好好做抖音拍視頻上。去年10月,李珩拍了一條大閘蟹的視頻,播放量達(dá)30多萬,“之后抖音生活服務(wù)在昆明的客戶經(jīng)理就開始來接觸我”。

從那時(shí)起,他對平臺(tái)本身和這項(xiàng)平臺(tái)服務(wù)有了全新的認(rèn)知。一兩個(gè)月后,他參與了直播培訓(xùn),學(xué)會(huì)通過直播改變店面的生意。“當(dāng)時(shí)做直播沒有太多技巧性的東西,只有一股勁兒想把事情做好。”李珩回憶,第一次直播,由于出現(xiàn)了活體螃蟹的不當(dāng)畫面,他直接被斷播。

好在日拱一卒,功不唐捐。李珩的粉絲量一直在增長,平均每場直播能多四五十個(gè)粉絲。“我是一個(gè)特別較真的人,直播完以后會(huì)拉著我的客戶經(jīng)理給我復(fù)盤,教我怎么去定位人群。”他說,從在直播間只會(huì)介紹產(chǎn)品,到會(huì)跟客戶互動(dòng),再到會(huì)讓客戶集中下單,甚至到能把利潤讓給客戶,每天的直播已經(jīng)變成一場“屬于我自己的秀”。

李珩在燒烤店前直播

今年的狀況則更加步入正軌。4月份,李珩直播賣小龍蝦,并學(xué)會(huì)了發(fā)福袋、專業(yè)與粉絲互動(dòng)等技能。“突然有那么一兩個(gè)禮拜流量爆了,一天晚上,有兩個(gè)從河口瑤族自治縣來的小姑娘說,一下高鐵就直接到店里了。”李珩非常驚訝且感到了被強(qiáng)烈認(rèn)可的滿足感——原來在這吃小龍蝦是她們昆明之行一個(gè)很重要的部分。

如今,抖音生活服務(wù)在李珩店里的營業(yè)額占比可以達(dá)到30%-40%,一年大概有1萬左右的粉絲增長,對于小商家來說已是不錯(cuò)的成績單。

多年來的摸爬滾打也讓李珩活得更加通透了,他時(shí)常把“交個(gè)朋友”“試錯(cuò)”“執(zhí)著”“成就感”等詞句掛在嘴邊,他認(rèn)為,“這么多年學(xué)到最多的不是怎么去賺錢,而是怎么做一個(gè)好人。”

直播已經(jīng)成為他生活中的一部分,帶著兒子閨女出去吃飯時(shí),他經(jīng)常被老板和店員認(rèn)出,每當(dāng)此時(shí),孩子們和“老父親”都很驕傲。

孩子們的驕傲是,“我閨女和兒子以我為榮,他們會(huì)覺得爸爸工作很努力。”

“老父親”則衷心認(rèn)為,能給老婆孩子帶來更安心和更安穩(wěn)的生活,就是他最大的價(jià)值所在。

至此,三個(gè)餐飲小店、三個(gè)年輕人家庭、三種為美好生活的奮斗經(jīng)歷,已足夠生動(dòng)地說明,在數(shù)字時(shí)代和平臺(tái)的助力下,煙火氣如何被重新煥活、回歸平凡的人間。

他們亦不是個(gè)例。抖音生活服務(wù)的數(shù)據(jù)顯示,2023年,有超過113萬這樣的餐飲小店,通過短視頻、直播等新的傳播形式,收獲了新客人、新成長。即使再小的店,只要好吃、評價(jià)好、有特色,就擁有相對平等的機(jī)會(huì)被人們發(fā)掘到,“看見”與“體驗(yàn)”被一鍵連接,潛在消費(fèi)需求得到激發(fā)。

在這個(gè)意義維度上,更多人間煙火得以升騰不息。

CopyRight ? 2013-2022 Brand food.cn All Rights Reserved.

CopyRight ? 2013-2022 Brand food.cn All Rights Reserved.